Einführung in die Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet Systeme und Algorithmen, die in der Lage sind, Aufgaben zu übernehmen, die bislang menschlicher Intelligenz vorbehalten waren. Dazu zählen etwa das Erkennen von Mustern, das Treffen von Entscheidungen oder das Lösen komplexer Probleme. Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung eröffnet der Einsatz von künstlicher Intelligenz völlig neue Möglichkeiten: KI kann große Datenmengen analysieren, um die passenden Kandidat*innen für bestimmte Aufgaben oder Projekte zu identifizieren. So wird die Überlassung von Arbeitnehmer*innen effizienter, da die Intelligenz der Systeme hilft, Qualifikationen, Erfahrungen und Anforderungen optimal abzugleichen. Unternehmen profitieren von einer passgenauen Besetzung, während Arbeitnehmer*innen gezielter eingesetzt werden können. Die künstliche Intelligenz trägt somit dazu bei, die Prozesse der Arbeitnehmerüberlassung zu optimieren und die Arbeitswelt flexibler und zukunftsfähiger zu gestalten.

Historische Parallelen: Vom Webstuhl zur KI

Ein Blick zurück zeigt: Technologischer Fortschritt hat die Arbeitswelt immer wieder tiefgreifend verändert. Der mechanische Webstuhl verdrängte im 19. Jahrhundert tausende Weber*innen, schuf jedoch auch industrielle Arbeitsplätze in neuen Bereichen. Die Automatisierungswellen des 20. Jahrhunderts – von der Fließbandarbeit über die Robotik bis zur Computerisierung – führten zu ähnlichen Effekten: Berufe verschwanden, neue entstanden.

Das Besondere an der KI ist jedoch ihre Fähigkeit zur “intelligenten” Aufgabenübernahme. Während Maschinen bislang körperliche Arbeit ersetzten, kann KI auch geistige, kreative und analytische Tätigkeiten übernehmen – ein Novum in der Geschichte des Arbeitsmarkts. Die Folge ist ein Wandel, der sowohl die Breite als auch die Tiefe des Arbeitsmarkts durchdringt. Dabei verändern sich auch die Anforderungen an die Arbeitsleistung der Beschäftigten grundlegend, da neue Kompetenzen und Anpassungsfähigkeit gefragt sind.

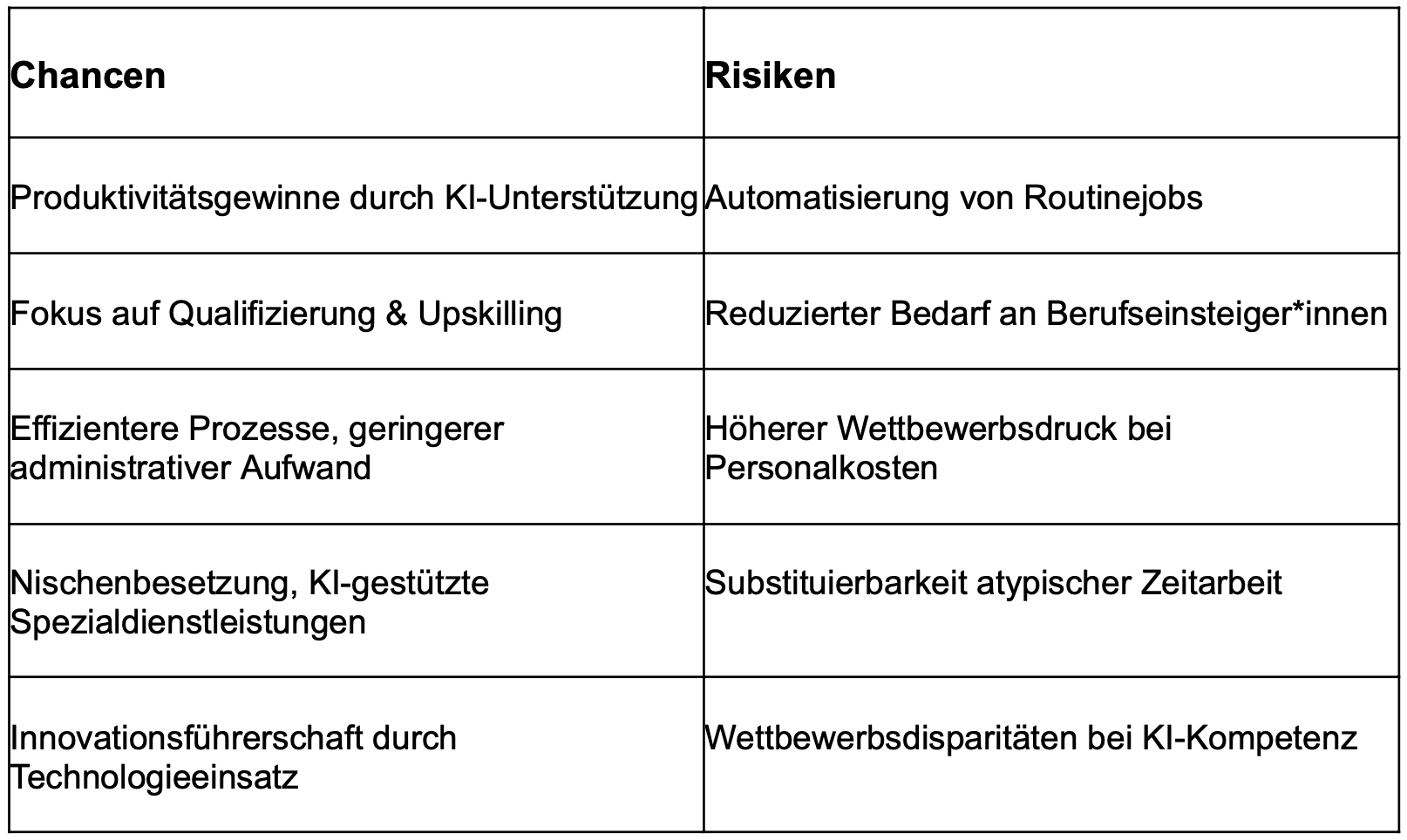

Arbeitsmarkt im Wandel: Chancen, Risiken und systemische Effekte

Bereiche mit hoher Datenintensität und regelbasierten Entscheidungen sind besonders stark betroffen. KI-Systeme analysieren Bewerbungen, erkennen Produktionsfehler, generieren Texte, erstellen Prognosen und ordnen juristische Sachverhalte ein. Gleichzeitig wächst der Bedarf an neuen Rollen wie “Prompt Engineers”, “AI-Trainer*innen”, “KI-Ethiker*innen” oder “Data Analysts” mit spezifischen Skills. Der Arbeitsmarkt differenziert sich stärker aus – mit komplexeren Qualifikationsprofilen, höherem Spezialisierungsdruck und wachsenden Anforderungen an lebenslanges Lernen.

Der zunehmende KI-Einsatz verändert nicht nur Jobprofile, sondern auch das Selbstverständnis von Arbeit. Mitarbeitende müssen lernen, Maschinen als Kolleg*innen zu akzeptieren, ihre Rolle neu definieren und Vertrauen in algorithmisch gestützte Entscheidungen entwickeln. Flexible Beschäftigung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung gewinnt an Bedeutung, da sich das Arbeitsverhältnis durch den Einsatz von KI und Zeitarbeit zunehmend wandelt und neue rechtliche sowie organisatorische Anforderungen entstehen. Für Arbeitgeber*innen bedeutet das: Die Einführung von KI erfordert nicht nur technologische Infrastruktur, sondern auch umfassendes Change-Management, partizipative Einführungsprozesse und transparente Kommunikation.

KI ersetzt selten ganze Berufe, sondern einzelne Tätigkeiten oder Teilschritte. In Bereichen mit hohem Automatisierungspotenzial sind repetitive Aufgaben besonders gefährdet. Studien zeigen, dass auch hochqualifizierte Arbeit zunehmend exponiert ist. Unternehmen, die generative KI einsetzen, reduzieren oft Junior-Positionen – in manchen Fällen um bis zu 40 Prozent. Das KI-Exposure kann ein Indikator für Arbeitslosigkeitsrisiken sein.

Gleichzeitig wirkt KI als “Augmenter”: Sie steigert Produktivität, entlastet Mitarbeitende von Routineaufgaben und schafft Raum für kreative oder beratende Funktionen. Es entstehen hybride Modelle, in denen Mensch und KI kooperieren.

Vor allem Berufseinsteiger*innen könnten unter der neuen Dynamik leiden, da klassische Einstiegstätigkeiten zunehmend automatisiert werden. Arbeitgeber*innen müssen neue Formate zur Nachwuchsentwicklung etablieren.

Lagebericht Deutschland & IT-Arbeitsmarkt

Ein aktueller Artikel der ZEIT verweist auf den Druck im IT-Sektor: Über 15.000 Softwareentwickler*innen sind arbeitslos gemeldet. Die Nachfrage nach neuen IT-Stellen sinkt, da Unternehmen zunehmend auf Effizienzgewinne durch KI setzen. Parallel stieg die bundesweite Arbeitslosenquote auf rund 6,4 Prozent. Diese Entwicklungen führen zu verschärften Anforderungen und mehr Automatisierung im Recruiting.

Arbeitnehmerüberlassung im KI-Zeitalter

Die Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) spielt eine zentrale Rolle bei der Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. KI-Algorithmen können das Matching zwischen Leihkräften und Kundenanforderungen optimieren, Onboardingprozesse automatisieren und Prognosen für Personalbedarf erstellen.