Starten wir mit einem Systemvergleich: Im angelsächsischen Raum werden die Kosten für das Studium zu weiten Teilen von den Studierenden selbst bzw. deren Eltern getragen. Das macht es hier je nach Hochschule unfassbar teuer, seines Glückes Schmied zu sein – während Väterchen Staat sich entspannt zurücklehnen und das Ganze seelenruhig anschauen kann. Muss einem nicht gefallen, kann man aber so machen.

In Kontinentaleuropa und speziell in Deutschland wird Bildung dagegen vielfach komplett oder zumindest stark von staatlicher Seite gefördert. Im Ergebnis ist das Ticket in die große, weite Berufswelt hierzulande unschlagbar erschwinglich. Da hallt nach, was Willy Brandt einst unter dem Motto „Bildung für alle“ auf den Weg brachte. Erst recht, wenn man als Vergleich die USA oder UK heranzieht.

Was den sogenannten „Return to Education“ betrifft, stellen sich in Deutschland dafür ganz andere Fragen. Zentral ist dabei, dass im Föderalismus vor allem die Länder die Kosten der hochschulischen Bildung stemmen, wobei die systemischen Vor- und Nachteile für das Studium selbst in diesem Beitrag keine Rolle spielen sollen. Stattdessen richtet sich der Blick einen Schritt nach vorne: Nämlich in die überaus spannende Zeit nach dem Studium, in der sich besagter „Return to Education“ nicht nur individuell in Form von Beruf und Gehalt, sondern auch in regionaler Hinsicht entfaltet – messbar als Standortattraktivität, Kaufkraft, Steueraufkommen, Freizeit- oder Familienfreundlichkeit.

Oder anders gesagt: Wo akademischer Zuzug herrscht, gestaltet sich Zukunft bekanntermaßen wie von selbst, während Verlustregionen tendenziell vor der Wahl stehen, sich neu erfinden oder den Mangel verwalten zu müssen. Und seien wir ehrlich, beides ist nicht unbedingt gut fürs Gemüt.

Studentische Migrationstendenzen im Fokus der Fachkraft-Forschung

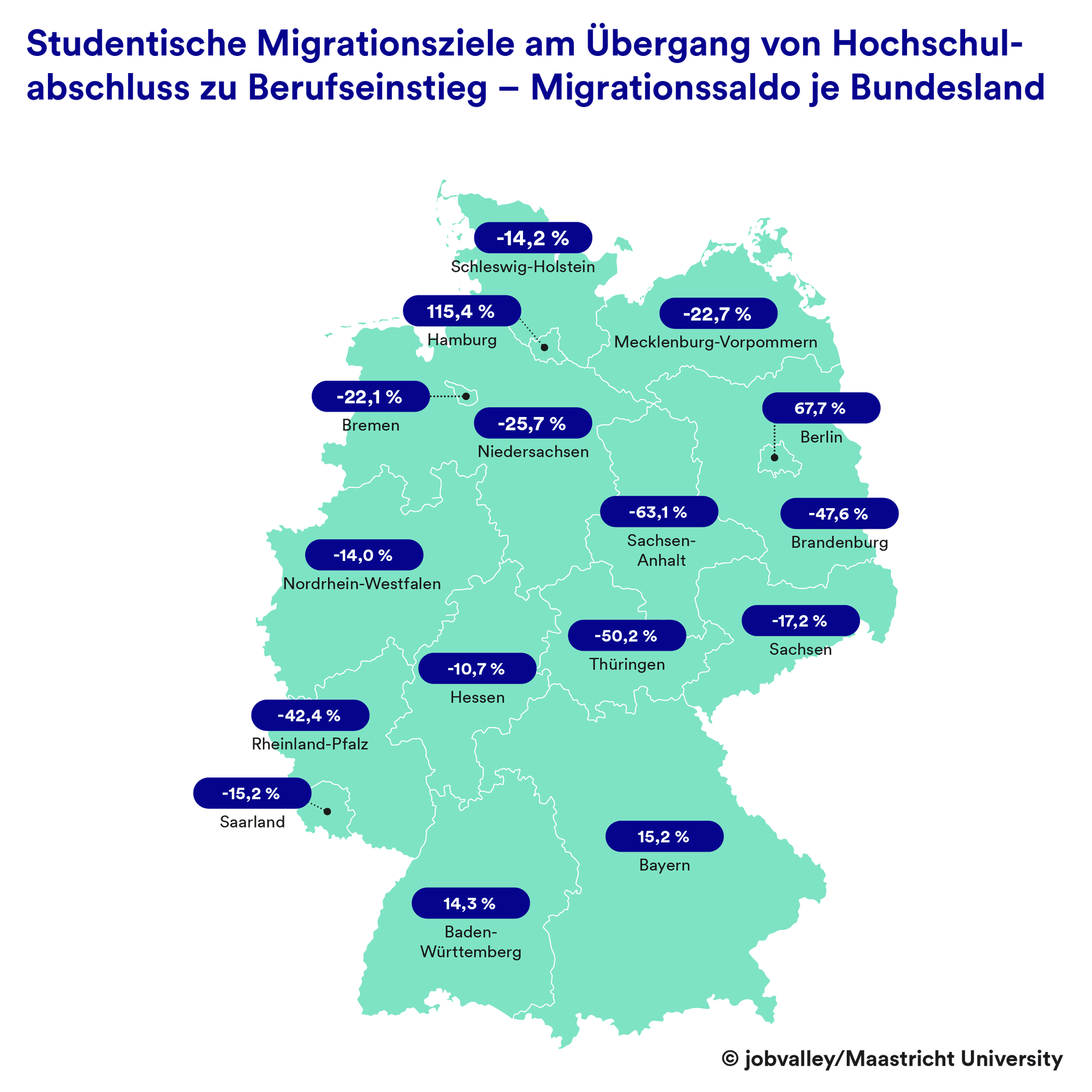

Weil uns die Frage nach Chancengleichheit nicht nur in studentischer, sondern auch in regionaler Hinsicht beschäftigt (Stichwort: Standortattraktivität), misst Fachkraft 2030 bereits seit 2012 regelmäßig die bildungsbezogene Migration an den Übergängen Schule → Studium und Studium → Arbeitsmarkt. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt fallen dabei zwei klare Trends auf: (1) Studierende zieht es in die Städte. (2) Studierende zieht es in den Süden – und vor allem weg aus dem Osten.

Aus diesem Grund lassen sich am Beispiel Ostdeutschlands die potenziellen Vor- und Nachteile studentischer Migrationsabsichten besonders gut nachzeichnen. Der geplante Wegzug vieler Hochschülerinnen und Hochschüler bedeutet nämlich nicht nur eine Abwanderung von akademischen Talenten, sondern auch die Abwanderung zuvor investierter Steuermittel – der Föderalismus lässt grüßen. Zusätzlich wird dieser Kosteneffekt verstärkt durch die Tatsache, dass die östlichen Bundesländer vor dem Studium einen Netto-Zuzug verzeichnen (Übergang Schule → Studium), um dann nach dem Studium mit einer nochmals höheren Wahrscheinlichkeit den akademischen Exodus zu ernten. Die Fachkraft-Zahlen der vergangenen zehn Jahre lassen da leider keinen anderen Schluss zu.

Der Saldo in bspw. Hamburg von fast 115 % bedeutet, dass auf 100 Hamburger Studierende 215 Absolvent*innen kommen, die nach dem Abschluss in Hamburg bleiben oder aus anderen Bundesländern zuziehen.

Auch die Niederlande haben eine Migrationsdebatte

Perspektivwechsel: Auf europäischer Ebene gibt es in den Niederlanden eine ähnliche Debatte. Hier sind es vor allem deutsche und bis vor kurzem britische Studierende, die akademisch anheuern, um von den hervorragenden Lehr- und Lernbedingungen des Landes zu profitieren – das Rückfahrticket in die Heimat freilich immer in der Tasche.

Auf den ersten Blick wirkt dies wie ein klares Verlustgeschäft für den niederländischen Staat. Entsprechend gibt es hier eine teilweise recht emotional geführte Debatte über das Thema. Auf den zweiten Blick muss dieser Malus aber gar keiner sein. Denn wenn keine zusätzlichen Studierenden ins Land kommen würden, stünden nach dem Abschluss eben auch noch weniger Graduierte zur Verfügung. Und überhaupt: Die Kosten für Hochschulbildung liegen im Vergleich zu den gesamten Bildungskosten vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss bei lediglich 25 Prozent. Einfach gerechnet, müssten so für den Break-Even nur rund ein Viertel der auswärtigen Studierenden im Anschluss an das Studium im Land bleiben.

Hinzu kommt, dass ein Umzug, gerade in ein anderes Land, einen ungleich höheren „Return to Education“ bedeuten kann. Schließlich wird hoch mobilen Studierenden mehr Leistungsstärke nachgesagt als Heimschläfern. Vor allem aber kann an ihrem ausgeprägten Leistungswillen kaum ein Zweifel bestehen. Und noch etwas: Es gibt Hinweise, dass international erworbene Bildung (und in geringerem Maße ein internationales Bildungsumfeld) positiv auf den „Return to Education“ einzahlen können. In diesem Moment ist Bildungsmigration kein Nullsummenspiel mehr, bei dem verschiedene Länder nur zu Lasten anderer profitieren, sondern schafft eine Win-win-Situation, bei der letztlich alle besser dastehen. Warum das so ist? Ganz einfach, weil dann der internationale Arbeitsmarkt mit jungen Arbeitskräften „gefüttert“ wird, die aufgrund gesammelter Auslandserfahrungen emotional stabiler sind und eine höhere Kontrollüberzeugung mitbringen, als es bei hochschulisch Daheimgebliebenen der Fall ist.

In den Niederlanden wurden die Effekte internationaler Bildungsmigration vor ein paar Jahren übrigens in einer großangelegten Studie untersucht. Ergebnis: Unterm Strich profitiert das Land in der aktuellen Situation. Beendet hat dieser Befund die Diskussion in den Niederlanden freilich nicht, höchstens entschärft, was uns zum Abschluss noch einmal nach Deutschland und direkt zu unserer eigenen Forschung führt.

Man kann das mit der Abwanderung sportlich sehen – oder kritisch

Durch den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) mit unseren Ergebnissen zur geplanten Absolventenabwanderung aus dem Osten Deutschlands konfrontiert, ließ sich Halles Hochschulrektor Christian Tietje zuletzt wie folgt zitieren: „Eine Universität lebt davon, dass sie nicht ausschließlich für die engere Region ausbildet, sondern insgesamt für Deutschland, Europa, den Weltmarkt“.

Dagegen gab Amtskollege Jens Strackeljan von der Uni Magdeburg durchaus kritisch zu Protokoll, dass natürlich, „wenn junge Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet werden, da eine Menge reingesteckt wird. Steuergelder aus Sachsen-Anhalt, die dann an anderer Stelle in Deutschland zur Entfaltung kommen.“

Sagen wir’s mal so: Wunderbar ist, dass in Deutschland junge Menschen in den Genuss einer sehr erschwinglichen Hochschulbildung kommen können. Vielleicht sollte einem vor diesem Hintergrund sogar wurscht sein, dass manche Hochschulwände den letzten Farbeimer in den 70er Jahren gesehen haben oder das Internet manchmal ruckelt. Was aber ist, wenn die individuelle Chancengleichheit des Studierens auf Länderebene sehenden Auges Gewinn- und Verlustregionen produziert? Und das, obwohl der Mitteleinsatz hier wie dort in etwa gleichhoch bzw. proportional ausfällt. Das kann man dann sportlich sehen wie in Halle oder kritisch wie in Magdeburg. Vor allem aber hat man dann eine Fairness-Debatte, die geführt werden muss.